長生術の特徴の一つに「プラーナ(Prana)」がある。

プラーナとは

プラーナの語源はインドであり、東洋医学でいうところの「気(気功)」と類似した意味を持つ。

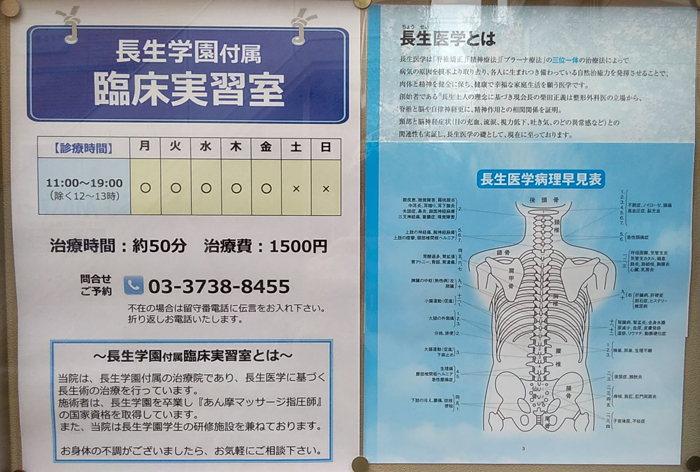

プラーナ療法に関して長正学園付属臨床実習室HP・長生学園HPには以下のように記載してある。

プラーナとは各自がもつ身体のエネルギーです。自然と調和させることで最大の治療効果を引き出します(長生学園付属臨床実習室HPより引用)。

宇宙万有に活力を与える原質であり、生命の源をなすものをプラーナと言います。これは、精気または霊気とも呼ばれており、・・中略・・健康な人には常にプラーナが満ちているので、病気で悩む人の患部に手を当てると、プラーナが放出され、それによって症状の程度を把握し、合わせて正思念(良くなれと念じること)することで、病気の回復を早めることもできます。長生医学では、このプラーナの力を診断と治療に応用することで、最大の治療効果を得ています(長生学園HPより引用)。

プラナ療法の会得に関して

長生術におけるプラナ療法を学ぶにおいて振動法

良い姿勢での体重圧

心地よい振幅頭尾側左右3次元

西洋医学的な解釈

気を治療に応用するというのは少しスピリチュアルな気もするが、今現在において西洋医学的な解釈をするのであれば「プラセボ効果を発揮しやすい状態」に自身を持っていくことの重要性を学んでいると感じる。

そして、治療場面において「手技でプラセボ効果を発揮する条件」としては以下などがあると考える。

- 相手を良くしてあげたいと強く思う気持ち

- 「相手と信頼関係が構築されている」という下地

- 「自身の施術・価値観が絶対的に正しいのだ」という圧倒的なまでの先入観・自信

- 触れただけで相手に気持ち良いと思ってもらえるほどに出来上がった施術家の手・技術

相手を良くしてあげたいと強く思う気持ち

精神療法とも通ずる部分があると同時に、当たり前というか、何となく理解できると思うのだが、一応解説してみる。

人を施術する際に、自身の気持ち・感情は効果に反映する。これはスピリチュアルな話ではなく「労りの心をもって触れれば、その触れ方は相手にも伝わる」という当然のこと。

逆に、プライベートでイライラていたり、悩み事で心ここにあらずな状態であったり、無感情に「物体を押したり捏ねたりするように筋肉を解す」ということを機械的に施行すると、それは相手にも伝わってしまう。

もっと極端に言うと「ベテラン施術家に、自身の多彩な手技を披露するかのように施術を受けた場合」よりも「素人が、下手でも、汗を流しながら、一生懸命施術してくれた場合」のほうが相手に響いて、治療効果が得られることがある。

※もちろん、施術自体が上手な方が良いが、そこに気持ちが乗っているかどうかも、付随効果を上乗せするのにかなり重要となってくるということ。

「相手と信頼関係が構築されている」という下地

こちらも「当たり前というか、何となく理解できる内容」であると同時に、精神療法とも通ずる部分があると思う。

こう考えると、精神療法は「当たり前ではあるけれど、軽視できない概念」と言える。

「相手と信頼関係が構築されている下地」というのは重要である。

相手が自身のことを信頼してくれているかどうかは施術効果に大きな差を及ぼす。

ここで再び極論を提示する。

自身が好きな「男性アーティスト(or 女性アイドル)」にマッサージ施術をしてもらったとしよう。

その人がマッサージのことを全く知らない素人だったとしても、あなたはメチャクチャ癒されるのではないだろうか?

一方で、大嫌いな人(or 苦手な人 or ストーカー)に全く同じことをされた場合はどうだろう。

同じスキル・同じ施術内容であったとしても、癒され具合は真逆になると思われる。

これは肩書き(○○療法創始者、メジャーリーガー○○やオリンピック選手の○○も通っている、医者が推薦)などによっても影響を受ける(心理学ではハロー効果とも呼ばれる)。

施術に対する信頼感も効果に影響

もちろん、施術家に対する信頼感と同様に、施術(長生術)に対するクライアントのスタンスも治療効果に影響を及ぼす。

例えば、以下の通り。

- 「バキッと鳴らす矯正が好きな人には効果絶大」だが、同じことを「矯正に恐怖を感じている人にやってしまうと効果は半減」。

- 「以前に長生術を体験して良い印象を持っている人には効果は絶大」だが、同じことを「長生術に何の思い入れもない人には効果半減」。あるいは「長生術に力強い指圧によって得られる痛気持ち良い爽快感を求めている人にも効果半減」。

話は脱線するが、治療の前に、長生術のポジティブ情報(脊椎矯正は健康により、日本の伝統療法として脈々と受け継がれている、多くの人を改善させてきたなどなど)を提示しておくことは、良好な付随効果を上乗せするのに繋がりやすい。

「自身の施術・価値観が絶対的に正しいのだ」という圧倒的なまでの先入観・自信

「自分の施術に対してポジティブな先入観・自信」は他者に伝播する。

極論として、その考えが施術家による「単なる妄想・思い込みの類」であったとしても、

それがプラセボ効果として相手に伝播しやすくなることが実験で証明されている。

もちろん、プラーナ(東洋医学でいうところの気)を、どれだけ自身が信じているかどうかで(それが存在しようが、存在していまいが)治療効果に影響を及ぼすこととなる。

触れただけで相手に気持ち良いと思ってもらえるほどに出来上がった施術家の手・技術

ここまでは、プラーナ療法について長生術と関係ない「施術全般にいえる事象」を関連付けながら解説してきた。

しかし、この「出来上がった施術家の手・技術」に関しては、長生術独自の考え方もあり、真骨頂の一つと言える。

ここでは重要なポイントとして以下に分けて解説していく。

- 施術家特有の手

- 患部(or クライアント)への密着感

- 「把握」「皮膚のダブリをとる・組織を詰める」

- 心地の良い振幅刺激

施術家特有の手

上手なマッサージ師に施術してもらった人なら理解してもらえると思うのだが、人は触れられた瞬間~数分間の施術の間に「ベテラン or 素人(あるいは上手な人か、下手な人か)」の区別がついてしまう。

それだけ、キチンとした研鑽を積んできた人の手というのは特有だ。これが、いわゆる「施術家の手」というものだ。

また、熟達した人の手は血流循環がよくなり温かみを帯びる。手の温もりは、機械的な温熱以上にリラクゼーション効果をもたらす。

※これは、長生術独自の概念というより、他のコンセプト全般にも当てはまる概念。

患部(orクライアント)への密着感

そして、この手の温もりを最大限に活かすには「施術家の手部が、いかに患部(orクライアント)へ密着した状態で施術出来ているか」によって決まる。

更には、相手を良くしたいという気持ちが、実際に手技にも乗る(精神活動が身体運動へ伝播する)というのは、プラセボ効果の実験でも証明されている事実であり、重要な要素と言える。

※これは長生術の特徴的な概念の一つと言える(長生術を知らない人も一部やっていたりもするが)。

「把握」「皮膚のダブリをとる・組織を詰める」という発想

前述した密着感は「安心感」「癒し」という効果をもたらしやすいが、筋・筋膜に対する強度が弱くなってしまうことがある。

そうなると「(指圧のような)グッと軟部組織に指が入り込む圧刺激による爽快感」が犠牲になってしまうこともある。

それをカバーしてくれるのが、この「把握」「皮膚のダブリをとる・組織を詰める」という発想であり、これにより、強押しにより指を傷めるリクスを低減しながら、患部にしっかりとした刺激を伝達することが可能となる。。

逆に言うと、これがマスターできていないと、長生術は(あん摩マッサージ指圧を求めている人にとっては)かなり物足りない「弱圧刺激な手技」と化してしまう。

※これは長生術の特徴的な概念の一つと言える。しかし、熟達した施術家、感の良い施術家は長生術を知らなくても、この原理を知っており、実践していることが多い。

心地の良い振幅刺激

長生療術の特徴でもある「心地よい振幅」もキーとなる可能性がある。

※これは長生術の特徴的な概念の一つと言える。そして「振幅単独による効果」を狙っているコンセプトは複数存在するが、ここまでに述べてきた要素を色々と複合した技術を提供する手技は珍しく、長生術独特の考えと言える。

まとめ:

現場ベースでの極端な例として「丁寧に施術されている」「乱暴に施術されている」というのは、「同じような施術をされてても明らかに違いが分かる」というのは、だれもが実感できること。更には「施術家のマインドセット」も重要。

それに、上記の「熟達した施術家の手・技術」による適切な適切な触圧覚刺激が加わることで、プラーナ(ここではプラセボ効果にしておく)が発動し、内因性疼痛抑制系を賦活するとともに、脳内鎮痛物質の増加をもたらす。

余談:読書感想文(プラーナに言及した部分)

ここまで記載した内容と重複するが、プラーナについて自分なりに考察した内容として「1年生の時に提出した読書家の感想文」を記載しておく。

プラーナに関しては、長生術の創始者である純宏法師の解釈に触れることが出来たのが有意義でした。

施術におけるプラーナの位置付けは、大まかに(東洋医学でいうところの)「気」のようなものだと理解しています。

そして恐らく、長生学園の先生方・上級生も大まかには同じように受け止めているのではと感じます。

この本では、(くり返しになりますが)長生術の創始者である純宏法師が考えるプラーナの解釈について、時には相撲や競馬の予想にも使われており、興味深かったです。本を読んだうえでの私なりの「プラーナを高めるために必要な要素」は以下の4つだと感じました。

- プラーナを自分自身が信じていること

- 触れただけで相手に気持ち良いと思ってもらえるほどに出来上がった施術家の手・技術

- 相手を良くしてあげたいと強く思う気持ち

- 「相手との信頼関係が構築されている」という下地

- 「自身の施術・価値観が絶対的に正しいのだ」という圧倒的なまでの先入観・自信

この5条件が揃い、実際の施術効果以上の効果が発揮できた際に「プラーナも相手に伝わった」と解釈できるのではと感じています。

※この5条件のうち、多くが揃うほどにプラーナが発揮されるのではと感じます。

※遠隔治療にも言及されているので①③④⑤が特に重要なのかもしれません。

あくまで現時点での解釈であり、私も学校を卒業するまでに自分なりのプラーナに関する解釈を見出していきたいと思っています。

いずれにしても、学ばなければならないことが山積だと思うと同時に、不器用な私が卒業までにどれだけのことが取得できるのかを考えると不安になります。

ですが、動かなければ始まりませんし、この3年間で多くのことを自発的に吸収していく姿勢を持ち続けたいと思います。